Update

부활 제5주간 목요일 (2025.05.22) : 사도 15,7-21; 요한 15,9-11

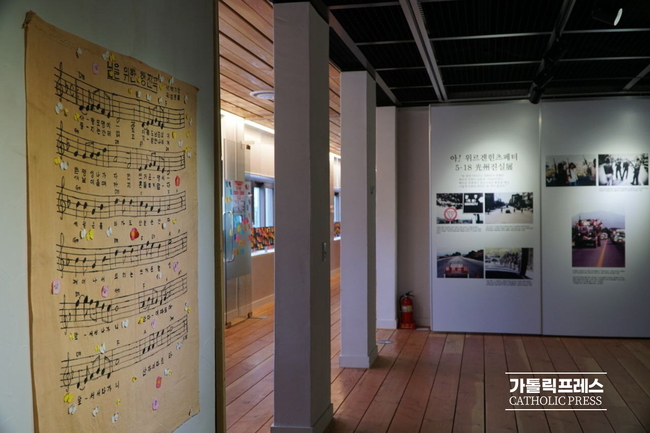

새 교황 레오 14세의 즉위 미사가 거행되었던 지난 주일(18일)은 광주 민중 항쟁 45주년이기도 했습니다. 금남로를 가득 메운 군중이 지켜보는 가운데 옛 전남도청 광장에서 뮤지컬 공연으로 치루어진 전야제에서나 당일 기념식에서 주제곡은 ‘임을 위한 행진곡’이었습니다. 이 노래는 군사정권 하에서는 떼창하거나 유포하는 것이 금지되었던 탓에 주로 구전 방식으로 전해졌으므로 부르는 사람에 따라 가사와 가락이 조금씩 다릅니다.

본시 이 노래의 가사는 시민사회 운동가 백기완이 YMCA 위장결혼식 사건으로 서대문 구치소에 수감 중이던1980년 12월에 심한 고문으로 몸이 상하자 죽음을 예감하면서 지은 장편시 ’묏비나리 – 젊은 남녘의 춤꾼에게 띄우는’에서 유래되었습니다. 그래서 백기완은 유언처럼 이 시를 썼고, 그래서 핵심은 “앞서서 가나니 산 자여 따르라”에 들어 있습니다. 그런데도 흔히 “앞서서 나가니 산 자여 따르라”로 잘못 불리어지고 있지요. 1985년에 ‘죽음을 넘어 시대의 어둠을 넘어’ 하는 책을로 광주 민중 항쟁의 진실을 알린 소설가 황석영이 노랫말로 다듬고 김종률이 곡을 붙였던 원 가사는 이렇습니다.

사랑도 명예도 이름도 남김없이 한 평생 나가자던 뜨거운 맹세

싸움은 용감했어도 깃발은 찢어져 세월은 흘러가도 구비치는 강물은 안다

벗이여 새 날이 올 때까지 흔들리지 말라

갈대마저 일어나 소리치는 끝없는 함성

일어나라 일어나라 소리치는 피맺힌 함성

앞서서 가나니 산 자여 따르라

이렇게 만들어진 이 노래는 1981년 노래극(뮤지컬) ‘넋풀이 – 빛의 결혼식’에 삽입되어 마지막 합창곡으로 처음 불리어졌었습니다. 이 노래극이 만들어진 사연도 눈물겹습니다. 1978년 말 노동현장에서 ‘들불야학’을 운영하다가 사망한 노동운동가 박기순, 그리고 함께 야학교사로 활동하다가 광주 민중 항쟁의 마지막 날 전남도청을 사수하다가 계엄군에게 사살된 시민군 대변인 윤상원의 영혼 결혼식에 이 노래가 헌정되었던 것입니다.

그 후 이 노래는 카세트테이프 복사본, 악보 필사본, 구전 등을 통해 저항과 투쟁의 현장에서 민중 사이에서 빠르게 유포되었고, 5월 광주 민중 항쟁을 대표하는 민중 가요로 자리를 잡게 되었습니다. 작년도 노벨문학상을 수상한 작가 한강이 수상 소감에서 밝혔듯이, 이 노래는 “죽은 자가 산 자를 구하고, 과거가 현재를 돕는” 기억의 소환 기능을 톡톡히 수행해 왔습니다.

기억을 소환하는 더욱 보편적인 역할은 성경 안에 들어 있습니다. 바로 예수님의 최후를 기록해 놓은 신약성경, 그 중에서도 네 복음서입니다. 복음서가 기록되던 당시에 가장 먼저 쓰여진 대목은 최후의 만찬 기사입니다. 마르코와 마태오와 루카 등 공관복음사가들은 예수님께서 당신의 파스카 사명을 위임하시기 위해 파스카 축제일에 맞추어 최후의 만찬을 하시면서 빵과 포도주를 당신의 십자가에 바칠 몸과 흘릴 피로 일치시켜 나누어 주셨다는 기록을 매우 비중 있게 기록한 바 있습니다.

그런데 이미 이 성체성사의 전례가 예수님을 기억하는 관행으로 자리잡아 가던 기원후 1세기 무렵에 쓰여진 요한 복음서에는 생애 최후의 순간을 맞이하신 예수님께서 성체성사를 세우셨다는 기록을 하는 대신에, 파스카 축제일에 맞추어 제자들을 모아 놓으시고 하느님 아버지께 제자들이 하나되게 해 달라는 기도를 하시고 나서, 제자들을 발을 씻어 주시는 한편 제자들에게도 서로 발을 씻어주라는 당부를 하셨다고 기록해 놓았습니다. 그와 함께 당부하신 내용이 오늘 복음의 말씀입니다. “아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 나도 너희를 사랑해 왔다. 너희는 내 사랑 안에 머물러라. 내가 너희에게 이 말을 한 이유는, 내 기쁨이 너희 안에 있고 또 너희 기쁨이 충만하게 하려는 것이다.”

요한 복음사가가 강조하려던 뜻은, 우리가 예수님을 기억하기 위해서 봉헌하는 전례이자 그분께서 발현하시는 기회인 성체성사는 사랑의 성사요 사랑의 계명을 지키자고 다짐하는 기회이며 이로써 그분이 누리시던 기쁨을 우리도 누리게 하시려는 배려라는 것입니다. 이는 아마도 당시 초대 교회의 현실에서 성체성사가 전례 제도로서는 어느 정도 자리를 잡아가고 있었지만 그 정신을 잊어버리고 매너리즘에 빠지려는 경향을 경계하느라고 강조하게 된 것이 아닌가 하고 추정할 수 있습니다.

또한 오늘 독서에서 들으셨듯이 야고보 사도의 중재안으로 마무리되어 가는 초대 교회에서 벌어진 할례 논쟁은 이렇듯 예수님을 기억하고 그분의 발현을 체험하며 이로써 그분이 베푸신 사랑을 우리가 계승하여 기쁨을 누리자는 전례와 신앙생활이 자칫 이방인 입교자들에게 할례를 요구하게 되면 이로 인하여 그 뜻이 바랠 것을 염려한 데서 우상숭배를 금하는 조건으로 일단락되었습니다. 그리고 같은 사건을 회고하는 갈라티아 편지에서 바오로 사도는 가난한 이들을 기억하는 것으로 증언하고 있습니다. 초대 교회의 현실에서 우상숭배를 금하고 하느님을 섬기는 일은 가난한 이들을 기억하는 일과 동일시되었음을 알 수 있습니다.

우상숭배자들은 우상에게 바칠 제물을 마련하기 위해 재물을 낭비했을 뿐 아니라 하느님의 뜻대로 살아가지도 않았습니다만, 하느님을 섬기는 그리스도인들은 하느님의 뜻에 따라 살아가면서 가난한 이들과 가진 것을 나누기 위해 검소하게 살아야 했기 때문에 사도행전의 할례 논쟁 기록과 사도 바오로의 갈라티아서 진술은 같은 내용일 수 밖에 없습니다. 그래서 종합적으로 보면, 유다인들이 전통적으로 율법을 준수하게 하자는 취지로 행해 오던 할례를 굳이 이방인들에게 면제하게 된 것은 가난한 이들을 기억하고 우상숭배에 빠지지 않음으로써 성체성사를 사랑의 성사요 기쁨의 성사로 계승하고 거행하기 위한 것이었습니다.

교우 여러분!

“앞서서 가나니 산 자여 따르라.” 하고 유언처럼 글을 지은 백기완보다 더한 진정성으로 예수님께서도 성체성사를 남겨 주고 우리 안에 부활하시어 살아 계십니다. 우리 민족 안에서는 물론이거니와 전 인류 안에서 울려 퍼져 나가야 할 메아리입니다.

그러니 우리도 물어야 합니다. 한 민족만이 어니라 전 인류의 구원을 위한 오늘 복음과 독서의 말씀을 우리의 입교자들이 처한 현실과 신앙인들이 지닌 성체성사 참여 태도에 비추어 보면, 몇 가지 질문이 생겨납니다.

오늘날 새로 그리스도교에 입교하려는 이들이 과연 어떤 마음가짐으로 입교하고 있을까요? 이미 입교하여 그리스도인으로서 살아가는 이들은 과연 어떠한 정체성을 지니고 살아가고 있습니까? 성체성사에 참여하는 그리스도인들은 또 어떻습니까? 성체성사를 거행하는 데 들이는 정성만큼 “서로 발을 씻어 주라.”고 당부하신 사랑의 계명을 준수하는 데에도 정성을 들이고 있으신지요?

[가스펠:툰] "나는 너희에게 미리 말하였다"

제1독서 (사도행전 15,1-2.22-29)그 무렵 유다에서 어떤 사람들이 내려와, “모세의 관습에 따라 할례를 받지 않으면여러분은 구원을 받을 수 없습니다.” 하고 형제들을 가르쳤다. 그리하여 바오로와 바르나바 두 사람과 그들 사이에 적지 않은 분쟁과 논란이 일어나, 그 문제 때문에 바오로와 바르나바와 신자들 가운데 다른 몇 사람이 예루살.

[가스펠:툰] "나는 너희에게 미리 말하였다"

제1독서 (사도행전 15,1-2.22-29)그 무렵 유다에서 어떤 사람들이 내려와, “모세의 관습에 따라 할례를 받지 않으면여러분은 구원을 받을 수 없습니다.” 하고 형제들을 가르쳤다. 그리하여 바오로와 바르나바 두 사람과 그들 사이에 적지 않은 분쟁과 논란이 일어나, 그 문제 때문에 바오로와 바르나바와 신자들 가운데 다른 몇 사람이 예루살.

[가스펠:툰] 새 하늘과 새 땅을 보았습니다

제1독서 (사도행전 14,21ㄴ-27)그 무렵 바오로와 바르나바는 리스트라와 이코니온으로 갔다가 이어서 안티오키아로 돌아갔다. 그들은 제자들의 마음에 힘을 북돋아 주고 계속 믿음에 충실하라고 격려하면서, “우리가 하느님의 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 합니다.” 하고 말하였다.그리고 교회마다 제자들을 위하여 원로들을 임명...

[가스펠:툰] 새 하늘과 새 땅을 보았습니다

제1독서 (사도행전 14,21ㄴ-27)그 무렵 바오로와 바르나바는 리스트라와 이코니온으로 갔다가 이어서 안티오키아로 돌아갔다. 그들은 제자들의 마음에 힘을 북돋아 주고 계속 믿음에 충실하라고 격려하면서, “우리가 하느님의 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 합니다.” 하고 말하였다.그리고 교회마다 제자들을 위하여 원로들을 임명...

[가스펠:툰] 내가 너를 다른 민족들의 빛으로 세웠다

제1독서 (사도행전 13,14.43-52)그 무렵 바오로와 바르나바는 페르게에서 더 나아가 피시디아의 안티오키아에 이르러, 안식일에 회당에 들어가 앉았다. 많은 유다인과 유다교로 개종하여 하느님을 섬기는 이들이 따라오자, 바오로와 바르나바는 그들에게 이야기하며 하느님의 은총에 계속 충실하라고 권하였다.그다음 안식일에는 주님의 말씀.

[가스펠:툰] 내가 너를 다른 민족들의 빛으로 세웠다

제1독서 (사도행전 13,14.43-52)그 무렵 바오로와 바르나바는 페르게에서 더 나아가 피시디아의 안티오키아에 이르러, 안식일에 회당에 들어가 앉았다. 많은 유다인과 유다교로 개종하여 하느님을 섬기는 이들이 따라오자, 바오로와 바르나바는 그들에게 이야기하며 하느님의 은총에 계속 충실하라고 권하였다.그다음 안식일에는 주님의 말씀.

[가스펠:툰] 우리는 이 일의 증인입니다

제1독서 (사도행전 5,27ㄴ-32.40ㄴ-41)그 무렵 대사제가 사도들을 신문하였다. “우리가 당신들에게 그 이름으로 가르치지 말라고 단단히 지시하지 않았소? 그런데 보시오, 당신들은 온 예루살렘에 당신들의 가르침을 퍼뜨리면서, 그 사람의 피에 대한 책임을 우리에게 씌우려 하고 있소.”그러자 베드로와 사도들이 대답하였다. “사람에게 순.

[가스펠:툰] 우리는 이 일의 증인입니다

제1독서 (사도행전 5,27ㄴ-32.40ㄴ-41)그 무렵 대사제가 사도들을 신문하였다. “우리가 당신들에게 그 이름으로 가르치지 말라고 단단히 지시하지 않았소? 그런데 보시오, 당신들은 온 예루살렘에 당신들의 가르침을 퍼뜨리면서, 그 사람의 피에 대한 책임을 우리에게 씌우려 하고 있소.”그러자 베드로와 사도들이 대답하였다. “사람에게 순.

[가스펠:툰] 나는 죽었었지만, 영원토록 살아 있다

제1독서 (사도행전 5,12-16)사도들의 손을 통하여 백성 가운데에서 많은 표징과 이적이 일어났다. 그들은 모두 한마음으로 솔로몬 주랑에 모이곤 하였다. 다른 사람들은 아무도 감히 그들 가운데에 끼어들지 못하였다. 백성은 그들을 존경하여, 주님을 믿는 남녀 신자들의 무리가 더욱더 늘어났다.그리하여 사람들은 병자들을 한길까지 데려다...

[가스펠:툰] 나는 죽었었지만, 영원토록 살아 있다

제1독서 (사도행전 5,12-16)사도들의 손을 통하여 백성 가운데에서 많은 표징과 이적이 일어났다. 그들은 모두 한마음으로 솔로몬 주랑에 모이곤 하였다. 다른 사람들은 아무도 감히 그들 가운데에 끼어들지 못하였다. 백성은 그들을 존경하여, 주님을 믿는 남녀 신자들의 무리가 더욱더 늘어났다.그리하여 사람들은 병자들을 한길까지 데려다...

[가스펠:툰] 저 위에 있는 것을 추구하십시오

제1독서 (사도행전 10,34ㄱ.37ㄴ-43)그 무렵 베드로가 입을 열어 말하였다.“여러분은 요한이 세례를 선포한 이래 갈릴래아에서 시작하여 온 유다 지방에 걸쳐 일어난 일과, 하느님께서 나자렛 출신 예수님께 성령과 힘을 부어 주신 일을 알고 있습니다. 이 예수님께서 두루 다니시며 좋은 일을 하시고 악마에게 짓눌리는 이들을 모두 고쳐 주셨...

[가스펠:툰] 저 위에 있는 것을 추구하십시오

제1독서 (사도행전 10,34ㄱ.37ㄴ-43)그 무렵 베드로가 입을 열어 말하였다.“여러분은 요한이 세례를 선포한 이래 갈릴래아에서 시작하여 온 유다 지방에 걸쳐 일어난 일과, 하느님께서 나자렛 출신 예수님께 성령과 힘을 부어 주신 일을 알고 있습니다. 이 예수님께서 두루 다니시며 좋은 일을 하시고 악마에게 짓눌리는 이들을 모두 고쳐 주셨...