Update

道沖而用之 或不盈 淵兮 似萬物之宗 挫其銳 解其紛 和其光 同其塵 湛兮 似或存 吾不知誰之子 象帝之先 (노자 4장)

도는 비어 있음으로 작용하여 언제나 차지 않는다. 그 깊음이여, 만물의 근원 같구나. 그 날카로움을 무디게 하여 엉클어진 것을 풀고 그 빛을 감추어 먼지와 하나로 된다. 그 깊음이여, 영원한 존재 같구나. 나는 그가 누구의 자식인 줄 모르는데, 어쩌면 하느님보다 먼저인지 모르겠다. (무위당 장일순의 노자이야기. 2003. 삼인)

임상옥과 계영배

임상옥(林尙沃, 1779~1855)은 조선 사람으로서 중국과의 국경관문인 평안북도 의주에서 인삼무역을 하여 큰 상인이 되었다. 임상옥은 많은 역사학자들의 기록대로 무역으로 이룬 부를 혼자서 누리거나 거드름도 피우지 않았고, 더더욱 수전노는 아니었다. 일가친척은 물론 과객과 걸인을 도와주고 재해가 들면 빈민구제에 앞장서기도 했다. 거상 임상옥은 늘 계영배를 지니고 다니며 넘치는 것은 모자람만 못한 이치로 스스로 경계했다.

계영배(戒盈杯)는 술을 어느 한도 이상으로 따르면 술이 새도록 만든 잔이다. 한마디로 가득 채워지지 않는 잔이다. 계영배는 단순히 과음 경계용 술잔은 아니었다. 임상옥이 계영배를 지니고 다닌 것을 고 최인호 소설가의 『상도』에서 드라마틱하게 묘사했지만 훗날 임상옥이 훌륭한 거상으로 조명 되는 것은 그의 정직과 신의와 함께 과욕과 지나침을 경계하는 마음이 많은 사람들에게 울림을 주고 있기 때문이다. 노자 4장 첫 구절에서 “도는 비어 있음으로 작용하여 언제나 차지 않는다”하고 한다. 그럼에도 불구하고 교회는 거듭 채우려 한다. 무엇이 이토록 소갈증에 시달리게 하는 것일까?

장일순과 깨진 놈

시인이자 목사인 고진하가 장일순와 만난 일화다. “30대 초반 무렵, 나는 어느 기독교 출판사에서 잡지 편집을 하다가 해직을 당했다. 뜻하지 않은 필화 사건이 터진 것이었다. 난생처음 정보기관으로 끌려가 비인간적인 고문을 당한 뒤 직장에서 쫓겨나 낙향하고 말았다. 입에 풀칠할 대책도 없이 좌절감에 젖어 막막하게 보내던 어느 날, 한 선배가 나를 부르더니 무위당 장일순 선생님께 데리고 갔다. ‘원주의 예수’로 알려진 장 선생님에 대해서는 풍문으로 들은 적이 있었다. 처음 뵌 선생님의 눈길은 따스했다. 잠시 후 붓과 화선지를 꺼내 묵화 한 점을 쳐서 건네주시며 선생님은 뜻깊은 한마디를 던지셨다. “이 사람아, 자네가 바로 하느님이여!” 나는 선생님의 말씀을 금세 알아듣지 못했다. “네?” 선생님이 허리를 곧추세우며 다시 일갈하셨다. “자네, 자네가 바로 하느님이란 말이여!”

나는 선생님이 말씀하신 그 깊은 뜻을 알아챈 뒤 가슴이 뜨거워지며 쿵쿵 뛰기 시작했다. 아, 내가 하느님이라니? 물론 선생님으로부터 이 말씀을 듣기 이전에도 성경에서 말하듯 모든 인간은 ‘신의 형상’으로 지음 받은 존재라는 것, 또 동학에서 읽은 ‘인내천’ 사상 같은 것을 통해 내가 곧 하늘이라는 것을 머리로는 알고 있었다. 하지만 선생님으로부터 직접 그 신비한 지식을 들으니 느낌이 달랐다. 나는 이제 가슴으로 그 궁극의 신비한 지식을 껴안을 수 있었다. 하여간 그날 이후 인간과 세상을 새로운 눈으로 바라보게 되었고 앞으로 나아가야 할 삶의 신비로운 방향성도 분명히 알게 되었다. 그리고 선생님의 그 말씀이 곧 내가 일생을 바쳐 전할 ‘복음’의 정수라는 것도! 지금도 이따금 세상사에 지쳐 곁길을 기웃거리게 될 때, 인간과 세상에 대한 환멸로 절망하곤 할 때마다 천둥처럼 울려오는 선생님의 음성을 듣곤 한다. 이 사람아, 자네가 바로 하느님이여! (한겨레 2013.9.24.)

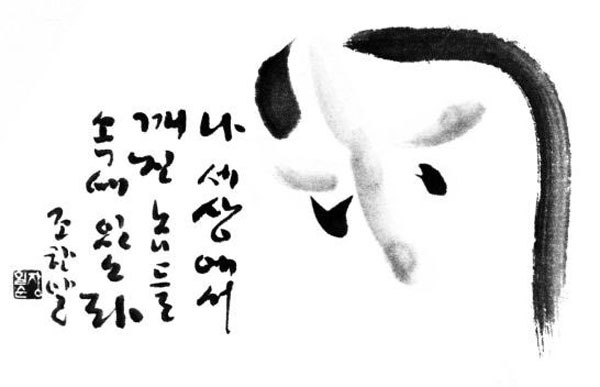

장일순(張壹淳, 1928-1994)은 무어라 한마디로 규정할 수 없는 사람이다. ‘원주캠프’의 대부였고 고 지학순 주교와 함께 유신시대 반독재 민주화 투쟁에 기여했으며, 도농 직거래 조직인 ‘한살림’을 창립했다. 현재도 그를 따르는 사람들은 선생이 남긴 서화전과 무위당 학교를 통해서 그의 정신을 기리고 있다. “나 세상에서 깨진 놈들 속에 있노라”는 무위당 장일순의 서화에 담긴 ‘나’는 누구일까? 부끄럽지만 현재의 교회가 아닌 것은 분명하다.

▲ 무위당 장일순 선생의 서화.

▲ 무위당 장일순 선생의 서화.

먼지와 하나가 된 사람, 예수

‘빛을 감추고 먼지와 하나로 된다’는 화기광 동기진(和其光 同其塵). 줄여서 화광동진(和光同塵)이라고 사용하는 말이다. 자신의 잘남이나 강함을 뒤로 하고 세상의 부족함이나 약함과 함께 한다는 의미가 담긴 말로 새긴다. 마치 위에 말한 ‘깨진 놈’들 속에 들어 있는 하늘의 도이자 하느님 자체의 모습을 드러낸 말이다. ‘말씀이 사람이 되었다’(요한1.14)는 말이나 ‘참빛이 세상에 왔다’(요한1.9)는 말은 그야말로 화광동진(和光同塵)이다.

노자를 읽으면서 휘몰아치는 대목마다 팔레스티나 사람 젊은 예수가 떠오르다. 예수는 제자들에게 “가장 작은이들 가운데 한 사람에게 해 준 것이 바로 나에게 해 준 것”(마태25.40)이라며 강조하며 자신을 먼지 속으로 감추었다. 그는 이미 먼지 속에 들어 있던 ‘굶주린 자, 목마른 자. 나그네 된 자, 헐벗고 병들은 자 심지어 감옥에 갇힌 자’마저 “내 형제들“이라고 부르며 지금여기를 하느님나라로 만들었다.

가톨릭 리더라고 칭송 받는 자들이여

독실한 천주교인으로 존경받는 자들이여

비워라

티끌이 돼라

그대들이 부르는 구세주 예수가 그러했듯이

[가스펠:툰] 우리는 이 일의 증인입니다

제1독서 (사도행전 5,27ㄴ-32.40ㄴ-41)그 무렵 대사제가 사도들을 신문하였다. “우리가 당신들에게 그 이름으로 가르치지 말라고 단단히 지시하지 않았소? 그런데 보시오, 당신들은 온 예루살렘에 당신들의 가르침을 퍼뜨리면서, 그 사람의 피에 대한 책임을 우리에게 씌우려 하고 있소.”그러자 베드로와 사도들이 대답하였다. “사람에게 순.

[가스펠:툰] 우리는 이 일의 증인입니다

제1독서 (사도행전 5,27ㄴ-32.40ㄴ-41)그 무렵 대사제가 사도들을 신문하였다. “우리가 당신들에게 그 이름으로 가르치지 말라고 단단히 지시하지 않았소? 그런데 보시오, 당신들은 온 예루살렘에 당신들의 가르침을 퍼뜨리면서, 그 사람의 피에 대한 책임을 우리에게 씌우려 하고 있소.”그러자 베드로와 사도들이 대답하였다. “사람에게 순.

[가스펠:툰] 나는 죽었었지만, 영원토록 살아 있다

제1독서 (사도행전 5,12-16)사도들의 손을 통하여 백성 가운데에서 많은 표징과 이적이 일어났다. 그들은 모두 한마음으로 솔로몬 주랑에 모이곤 하였다. 다른 사람들은 아무도 감히 그들 가운데에 끼어들지 못하였다. 백성은 그들을 존경하여, 주님을 믿는 남녀 신자들의 무리가 더욱더 늘어났다.그리하여 사람들은 병자들을 한길까지 데려다...

[가스펠:툰] 나는 죽었었지만, 영원토록 살아 있다

제1독서 (사도행전 5,12-16)사도들의 손을 통하여 백성 가운데에서 많은 표징과 이적이 일어났다. 그들은 모두 한마음으로 솔로몬 주랑에 모이곤 하였다. 다른 사람들은 아무도 감히 그들 가운데에 끼어들지 못하였다. 백성은 그들을 존경하여, 주님을 믿는 남녀 신자들의 무리가 더욱더 늘어났다.그리하여 사람들은 병자들을 한길까지 데려다...

[가스펠:툰] 저 위에 있는 것을 추구하십시오

제1독서 (사도행전 10,34ㄱ.37ㄴ-43)그 무렵 베드로가 입을 열어 말하였다.“여러분은 요한이 세례를 선포한 이래 갈릴래아에서 시작하여 온 유다 지방에 걸쳐 일어난 일과, 하느님께서 나자렛 출신 예수님께 성령과 힘을 부어 주신 일을 알고 있습니다. 이 예수님께서 두루 다니시며 좋은 일을 하시고 악마에게 짓눌리는 이들을 모두 고쳐 주셨...

[가스펠:툰] 저 위에 있는 것을 추구하십시오

제1독서 (사도행전 10,34ㄱ.37ㄴ-43)그 무렵 베드로가 입을 열어 말하였다.“여러분은 요한이 세례를 선포한 이래 갈릴래아에서 시작하여 온 유다 지방에 걸쳐 일어난 일과, 하느님께서 나자렛 출신 예수님께 성령과 힘을 부어 주신 일을 알고 있습니다. 이 예수님께서 두루 다니시며 좋은 일을 하시고 악마에게 짓눌리는 이들을 모두 고쳐 주셨...

[가스펠:툰] “아버지, 저들을 용서해 주십시오”

제1독서 (이사야 50,4-7) 주 하느님께서는 나에게 제자의 혀를 주시어 지친 이를 말로 격려할 줄 알게 하신다. 그분께서는 아침마다 일깨워 주신다. 내 귀를 일깨워 주시어 내가 제자들처럼 듣게 하신다.주 하느님께서 내 귀를 열어 주시니 나는 거역하지도 않고 뒤로 물러서지도 않았다. 나는 매질하는 자들에게 내 등을, 수염을 잡아 뜯는 자..

[가스펠:툰] “아버지, 저들을 용서해 주십시오”

제1독서 (이사야 50,4-7) 주 하느님께서는 나에게 제자의 혀를 주시어 지친 이를 말로 격려할 줄 알게 하신다. 그분께서는 아침마다 일깨워 주신다. 내 귀를 일깨워 주시어 내가 제자들처럼 듣게 하신다.주 하느님께서 내 귀를 열어 주시니 나는 거역하지도 않고 뒤로 물러서지도 않았다. 나는 매질하는 자들에게 내 등을, 수염을 잡아 뜯는 자..

[가스펠:툰] 보라, 내가 새 일을 하려 한다

제1독서 (이사야서 43,16-21)주님께서 말씀하신다.그분은 바다 가운데에 길을 내시고 거센 물 속에 큰길을 내신 분,병거와 병마, 군대와 용사들을 함께 나오게 하신 분.그들은 쓰러져 다시는 일어나지 못하고 꺼져 가는 심지처럼 사그라졌다.예전의 일들을 기억하지 말고 옛날의 일들을 생각하지 마라.보라, 내가 새 일을 하려 한다.이미 드러나...

[가스펠:툰] 보라, 내가 새 일을 하려 한다

제1독서 (이사야서 43,16-21)주님께서 말씀하신다.그분은 바다 가운데에 길을 내시고 거센 물 속에 큰길을 내신 분,병거와 병마, 군대와 용사들을 함께 나오게 하신 분.그들은 쓰러져 다시는 일어나지 못하고 꺼져 가는 심지처럼 사그라졌다.예전의 일들을 기억하지 말고 옛날의 일들을 생각하지 마라.보라, 내가 새 일을 하려 한다.이미 드러나...

[가스펠:툰] 너는 늘 나와 함께 있고 내 것이 다 네 것이다

제1독서 (여호수아 5,9ㄱㄴ.10-12)그 무렵 주님께서 여호수아에게 말씀하셨다.“내가 오늘 너희에게서 이집트의 수치를 치워 버렸다.”이스라엘 자손들은 길갈에 진을 치고,그달 열나흗날 저녁에 예리코 벌판에서 파스카 축제를 지냈다.파스카 축제 다음 날 그들은 그 땅의 소출을 먹었다.바로 그날에 그들은 누룩 없는 빵과 볶은 밀을 먹은 것...

[가스펠:툰] 너는 늘 나와 함께 있고 내 것이 다 네 것이다

제1독서 (여호수아 5,9ㄱㄴ.10-12)그 무렵 주님께서 여호수아에게 말씀하셨다.“내가 오늘 너희에게서 이집트의 수치를 치워 버렸다.”이스라엘 자손들은 길갈에 진을 치고,그달 열나흗날 저녁에 예리코 벌판에서 파스카 축제를 지냈다.파스카 축제 다음 날 그들은 그 땅의 소출을 먹었다.바로 그날에 그들은 누룩 없는 빵과 볶은 밀을 먹은 것...